INTRODUCTION :

L'Empire romain (latin : Imperium romanum) est le nom donné à la domination romaine antique entre 27 av. J.-C. et 476 ap. J.-C.. Durant cette période de cinq siècles, l'État romain s'est agrandi au point d'englober un territoire allant de la Maurétanie Tingitane (Maroc) jusqu'à la Mésopotamie, et de la Britannie (Angleterre) jusqu'à l'Égypte, créant ainsi l'une des plus grandes entités politiques de l'Histoire, qui influença profondément le monde méditerranéen, sur le plan culturel, linguistique et finalement religieux, tout en assurant la conservation de la civilisation grecque antique reçue en héritage. La période impériale fut aussi un temps de développement des échanges économiques, facilité par la construction d'un important réseau routier qui a existé parfois jusqu'à l'époque moderne.

L'Empire fut fondé par Auguste, qui mit fin à la dernière guerre civile, dans la toute fin de la République romaine. Contrairement au régime républicain, qui était oligarchique, l'Empire fut une autocratie, tout en conservant durant le principat des apparences républicaines : le pouvoir politique était principalement détenu par un seul homme, l'empereur, qui s'appuya sur une bureaucratie sans cesse plus développée, sur une administration territoriale importante et sur un puissant appareil militaire. De la fondation par Auguste jusqu'à la déposition de son dernier empereur, Romulus Augustule, l'Empire eut une histoire intérieure et extérieure complexe, caractérisée, au départ, par une certaine stabilité politique — période du principat —, puis, à partir du IIIe siècle, par une instabilité de plus en plus importante — crise du IIIe siècle et dominat. Les coups d'État et les guerres civiles se multiplièrent, tandis que l'Empire avait à affronter de plus en plus d'ennemis à ses frontières.

(AUGUSTE)

(AUGUSTE)

La période dite du « Haut-EmpireN 2 » couvre plus de deux siècles. Cette période, qui commence avec le principat d'Auguste et qui met fin à la République romaine, s'étend jusqu'à la crise du IIIe siècle, incluant le règne idéalisé de la dynastie des Antonins. C'est une période d'extension et de consolidation de l'Empire, marquée par des périodes de stabilité intérieure et de prospérité économique.

Le Sénat confère à Octave le titre « d'Auguste ». Tout en laissant le déroulement des anciennes magistratures et du Sénat, Auguste concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Ses successeurs les empereurs Julio-Claudiens, les Flaviens et les Antonins mènent l'Empire romain à son apogée. Au IIe siècle, la superficie de l'Empire romain est à son maximum, et compte entre 50 et 80 millions d'habitants. Rome est avec un million d'habitants la plus grande ville du monde méditerranéen.

Après avoir vaincu Marc Antoine à la bataille navale d'Actium par l'intermédiaire de Vipsanius Agrippa en septembre 31 av. J.-C.p 1,m 1, Octave, fils adoptif et héritier de Jules César, devient seul détenteur du pouvoir et « maître incontesté de tout l'Empirep 1 ». S'ouvre alors une période nouvelle et décisive dans l'instauration du principat, un régime politique qui apparaît comme un retour aux institutions républicainesm 2. Cependant, un rétablissement de la République semble impossible après près d'un siècle de guerres civiles, où les chefs de guerres et hommes politique prennent, en tant qu'individu, une place prééminente, et admise par tousm 2. De plus, Octave est le premier à réussir à trouver le soutien du peuple et de la noblesse, le « consensus universorumm 2,p 2 ».

En 30 av. J.-C., il reçoit le ius auxilii des tribuns, qui fait de lui le « protecteur de la plèbe »p 1,m 3. Le , les magistrats et le Sénat prêtent le serment de respecter les dispositions prises par l'imperatorm 3. En août, Octave célèbre trois triomphes puis dédicace le temple du divin César et inaugure la Curie Juliam 3.

L'année suivante, avec Agrippa, il révise la liste des sénateurs (lectio senatus) et recense la population (censoria potestas) grâce à des pouvoirs détachés de la magistrature républicaine de censeurp 1,m 3. Il revêt le consulat pour la sixième fois, avec Vipsanius Agrippa, cette magistrature étant de nouveau légalement partagép 1, et sera renouvelé dans cette fonction jusqu'en 23 av. J.-Cm 3.

Le , au terme d'un long discours au Sénat, Octave rend au Sénat et au peuple romain ses pouvoirs et l'État, auquel il a rendu sa liberté et la paixm 3,p 1. Les sénateurs refusent et, selon un scénario certainement préparé, ils lui attribuent le pouvoir proconsulaire pour dix ansm 3,p 1. Les terres romaines sont divisées en provinces sénatoriales (pacifiées) et impériales (où se trouvent les forces armées)m 3,p 1. Le 16 janvier, il reçoit le titre sacré « d'Augustus » sur l'initiative du sénateur Munatius Plancusp 1,m 4.

Par ce règlement constitutionnel, le régime personnel, régime d'exception jusque-là, entre dans sa période organiquep 3,m 5. Auguste, reconnu comme princeps, ce qui signifie le « premier des citoyens », devient le chef officiel de l'État romainp 3,m 5. Il prend le contrôle absolu de l'armée, 28 légions, dont il assure le financement et est protégé en permanence par la garde prétorienne, stationnée dans l'Urbsp 4,p 5 (jusqu'alors aucune troupe n'a résidé à Rome).

Par définition, le régime comporte un partage d'attribution entre le nouveau pouvoir — le princeps — et les pouvoirs traditionnels — les assemblées législatives, les magistratures et le Sénat.

Jusqu'en 23 av. J.-C., la situation institutionnelle n'évolue pas, avec le onzième consulat de l'empereur. Cette année-là, une grave crise secoue l'État due à plusieurs causes : une grande épidémie de « peste » ravage l'Italie, une conspiration vise à assassiner Auguste et ce dernier tombe régulièrement maladep 3,m 4. L'empereur dépose le consulatp 6, qu'il détient depuis 31 av. J.-C. sans interruption, et qu'il n'occupera plus que deux fois en 5 et en 2 av. J.-C. En échange, le Sénat et le peuple de Rome lui octroient la puissance tribunitienne complète et à vie, base civile de son pouvoir, et un imperium proconsularius maius (plus grand que celui des proconsuls des provinces sénatoriales)p 6,m 4. À partir de ce moment, Auguste détient un pouvoir absolup 6,m 4,m 5.

Malgré un aspect civil et démocratique des pouvoirs de l'empereur, détenant légalement la puissance tribunitienne au lieu du consulat annuel, les troubles persistent à chaque absence d'Auguste ou d'Agrippa. Ces pouvoirs militaires et civils sont légitimes, et il refuse le consulat perpétuel ainsi que la censure et la dictature, ce qui permet sous les apparences de maintenir les institutions républicainesp 6, et met fin aux troubles à son retour à Romep 7. En 19 av. J.-C., il refuse une nouvelle fois la censure, reçoit les insignes consulaires à vie et partage le pouvoir pour cinq ans : Agrippa reçoit l'imperium proconsulaire majeur ainsi que la puissance tribunitiennep 7.

La mort en 12 av. J.-C. de Lépide, pontifex maximus depuis le second triumvirat, permet à Auguste de se faire élire à la plus haute charge religieuses 7,m 6. En 2 av. J.-C., il reçoit le titre de « Père de la patrie », qui place sous sa protection l'ensemble du peuple romainp 8.

Ainsi est fondé le principat, reposant sur trois bases : militaire — par l'imperium proconsulaire majeur —, civile — par la puissance tribunitienne —, et religieuse — par le grand-pontificat.

Auguste affermit la puissance romaine autour du bassin méditerranéen, cherchant à la fois à organiser et optimiser les frontières de l'Empirem 7,p 9.

À la suite de l'ajout de l'Égypte en 30 av. J.-C.m 7,p 10, il annexe une partie des vassaux, clients et alliés de l'Empire, notamment en Syrie et en Anatoliem 7,p 11, puis termine la conquête de l'Hispaniem 8,p 12 après avoir pacifié la Gaulem 8,p 13. Ensuite, c'est la Norique et la Rhétie qui deviennent romaines, grâce aux campagnes de Tibère et de son frère Drususm 8,p 13. La Dalmatie et la Pannonie se révoltent à l'orée d'une campagne contre les Marcomans menée par Tibère, qui se retourne contre les révoltés, qu'il bat difficilement, ayant eu besoin de dégarnir le Rhin pour en venir à boutp 14,m 9. Les Marcomans n'ont pas rejoint la révolte et négocient alors de devenir « ami des Romains »p 14,m 9.

En Orient, contrairement à Jules César, il cherche à assurer la paix, pensant qu'une campagne militaire serait trop incertainem 7. Il négocie avec le roi Phraatès IV, l'Arménie revient sous la coupe romaine, Auguste récupère les enseignes prises aux légions de Crassus trente ans plus tôt, ainsi que les prisonniers encore en viem 7,p 11. Ce succès diplomatique a, pour les Romains, la même importance qu'une victoire militaire, mettant l'Empire parthe au même titre qu'un vassal de Romem 7.

Il s'attaque à reculer la frontière à l'Elbe et non au Rhin, et c'est Drusus qui lance l'offensive et conquiert les terres germainesm 10,p 15, puis Tibère lui succède à sa mortm 9,p 14. Mais le désastre arrive en 9, lorsque Varus se rend en Germanie pour organiser la nouvelle province, et se fait écraser avec trois légions, provoquant la perte de toutes les terres germaines alors conquisesm 9,p 16. Ce sera le seul échec d'Augustem 9,p 16.

À sa mort, tout le bassin méditerranéen est sous domination romaine, tous les territoires intérieurs difficiles sont pacifiésp 16 et l'« Empire est plus cohérent, plus fort, plus équilibré et mieux organisé qu'il ne l'était auparavantm 9 ».

La paix, tant intérieure que extérieure, permet à Auguste de renouveler les structures administratives sans heurter l'opinionm 5,p 17. Il se base sur la hiérarchie existante sous la République et l'adapte au nouveau régimem 5,p 17. L'ordre sénatorial est remanié, l'empereur prenant le contrôle de l'album sénatorial et fixe un cens spécifique pour être sénateur, diminuant aussi fortement le nombre de membres du Sénatm 11,p 17.

Les chevaliers romains peuvent dorénavant prétendre à se charger des biens de l'État ou de l'empereurm 11,p 18. Une carrière équestre est créée et ils deviennent les meilleurs auxiliaires de l'empereur, en devenant gouverneurs des provinces en son nom ou en occupant les préfectures à Romem 12,p 18.

Après avoir permis à nombre de membres des élites provinciales de devenir citoyens et en élargissant la citoyenneté à des zones entières, Auguste rend plus rigoureux son accès et limite les affranchissementsm 12. En outre, l'empereur veut se présenter comme le restaurateur des mœurs, il réforme la justice et promulgue des lois pour limiter la dépopulation des couches élevées de la société mutilées par les guerres civilesm 12. Son règne voit le retour de la paix et de l'ordre politiquem 12.

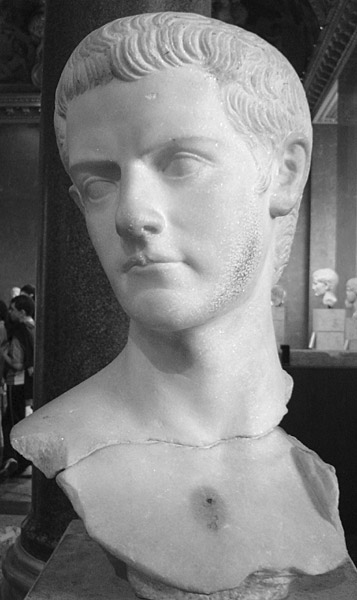

(TiBÈRE)

(TiBÈRE)

Tibère devient empereur en 14, succédant officiellement à Auguste car il est depuis 12 associé au gouvernement de l'Empire romain, détenant aussi l'imperium proconsulaire et la puissance tribunitiennem 21,p 22. Cependant, il tarde à accepter de devenir empereur, par orgueil — Tibère aurait mal vécu d'être le dernier successeur d'Auguste et souhaite voir les sénateurs le supplier — ou humilité, hésite sur la marche à suivre surprenant le peuple et le Sénat, puis accepte finalement les pleins pouvoirsm 22,p 22.

Âgé de 56 ans, il a une grande expérience de l'administration civile et militairem 23 et met en place d'importantes réformes dans les domaines économiques et politiquesp 23. Il fait preuve d'un strict respect de la tradition augustéenne, essayant de respecter toutes les instructions de son père adoptifp 24. Son but est de préserver l'Empire, d'assurer la paix interne et externe tout en consolidant le nouvel ordre politique. Il met un terme à la politique d'expansion militaire, se limitant à sécuriser les frontièresp 25.

Au début de son règne, il fait preuve d'un grand respect envers le Sénat qu'il consulte fréquemmentm 23,p 26. Sous son règne, l'Empire prospère et accumule des fonds qui contribuent alors à assainir les financesp 27.

Tibère, sur ordre d'Auguste, avait adopté son neveu Germanicus, jeune et populaire, contrairement à l'empereurm 23,p 28. Sa mort, suspecte, prive l'Empire d'un appui solide et Tibère d'un successeur possiblem 23,p 29.

Son principat est entaché par une impopularité croissantem 23,p 29, due à la préfecture de Séjan — pendant laquelle les procèsm 23,p 29 et les meurtres se multiplient, dont celui de Drususp 29, fils et successeur de Tibère —, à son caractère — il se renferme sur lui-même et ignore son impopularité croissante — et à son éloignement de Rome à la suite de la perte de son fils — à Capri où les rumeurs lui prêtent toute sorte de débauchesm 24,p 29. Séjan élime un à un tous ses rivaux potentiels à l'Empire, instaure dans Rome un climat de terreur, diminue les pouvoirs du Sénat mais le préfet du prétoire tombe à son tour, accusé par l'empereur de trahisonm 24,p 27.

L'empereur ne retourne cependant plus dans la capitale où il est haï jusqu'à sa mort en 37, bien qu'il continue de mener l'Empire d'une main ferme et responsablep 27. Sans désigner de successeur, l'empereur défunt favorise la montée de Caligula, fils de Germanicus, et de Tiberius Gemellus, son petit-filsm 24,p 27.

Caligula est le seul à se présenter pour prendre le pouvoir à l'annonce de la mort de Tibèrem 24,p 30. Pendant six mois, les Romains peuvent se féliciter d'un empereur juste, utile et libéral, qui leur fait oublier la sinistre fin du règne de Tibèrem 25,p 30. Il adopte tout d'abord Tiberius Gemellus, avant de le faire assassiner pour trahisonm 25.

Cependant, une grave maladie fait changer dramatiquement Caligula, dont les troubles mentaux ressurgissent, qui devient un tyranp 31. Les conspirations se multiplient, l'empereur vide les caisses de l'État par ses nombreuses extravagances et fait preuve d'une extrême cruauté, gouvernant en monarque orientalm 25,p 32. Une énième conspiration a raison de lui en 41m 25,p 33.

Le règne de Tibère, qui laisse un mauvais souvenir aux Romains, suivi par l'autorité tyrannique de Caligula, ainsi que la disparition du dernier représentant direct des Iulii, aurait pu mettre à mal le nouveau régime. Mais le principat est ancré dans les esprits, surtout après le long et heureux règne d'Auguste. À sa mort, il n'y a déjà plus personne qui a vécu sous une République stable et prospère. Ainsi, le nouvel empereur se doit d'être un membre de la famille impériale, celle qui a été choisie et protégée par les dieux

Ainsi, c'est Claude, jugé inapte par Tibère quelques années plus tôt, qui lui succède, choisi par la garde prétorienne, alors qu'il se terrait par crainte d'être lui aussi assassiné. Frère de Germanicus, il a toujours été épargné et laissé de côté, jugeant son physique ingrat, ses capacités à gouverner limités, et n'ayant jamais occupé aucune charge importante, hormis un consulat. Le Sénat s'empresse de valider le choix des prétoriens

Malgré son manque d'expérience politique, Claude se montre un administrateur capable et un grand bâtisseur public. Son règne voit l'Empire s'agrandir : cinq provinces s'ajoutent à l'Empire dont la Bretagne, ainsi que, en 43, la Lycie, les deux Mauritanies et la Thrace. Il étend la citoyenneté romaine à beaucoup de provinces, dont la Gaule où il est né.

Mais c'est un empereur faible, et il meurt empoisonné à l'instigation d'Agrippine en 54, après avoir, sur les conseils de celle-ci, adopté son fils Néron, qui lui succède en lieu et place de Britannicus, le fils de Claude, qui meurt peu de temps après lui, dans des conditions troublantes

Les premières années du règne de Néron, très jeune empereur de 17 ans, sont connues comme des exemples de bonne administration. Le préfet du prétoire Burrus et Sénèque lui font appliquer une politique modérée et populaire. Après la mort de Britannicus en 55, Néron écarte sa mère, trop entreprenante, des affaires avant de la faire assassiner en 59. Durant les huit premières années de son règne, l'empereur mène une politique commune avec le Sénat, laissant à l'assemblée d'importants pouvoirs. Mais ses deux mentors disparaissent : Burrus meurt en 62 et Sénèque se retirem 27,p 36.

Néron fonde alors sa nouvelle politique sur l'exploit artistique, prenant part à des spectacles, chantant et jouant la comédie et de la lyre. Les premiers procès politiques de son règne commencent pour lèse-majesté dès 62. De nombreux scandales éclatent, ainsi que le grand incendie de Rome, qui détruit la plus grande partie de la ville pendant près d'une semaine. Mal entouré, il prend de mauvaises décisions, se voit accusé par une partie de la population de l'incendie, et se met à craindre son entourage et les exploits de certains généraux. Sa popularité, excellente jusque là, tombe en flèche, des conspirations naissent et échouent, telle la conjuration de Pison, et les exécutions se multiplient, Néron poussant même Sénèque au suicidem 27,p 37.

Néron ordonne un dernier suicide, celui d'un excellent général, Corbulo, ce qui provoque la rébellion de plusieurs militaires, dont Galba soutenu par Othon. Néron se trouve rapidement sans défense et Galba est proclamé empereur, le Sénat démet Néron de ses fonctions et le déclare « ennemi public ». Ce dernier s'enfuit et se suicidem 28,p 38.

Néron meurt jeune, à peine trente ans, et sans descendance. Aucun membre de la lignée des Julio-Claudiens n'est apte à prendre le pouvoir, et son règne, désastreux, ternit définitivement l'image de sa famille, qui n'est plus bénie et protégée par les Dieux. C'est la fin des Julio-Claudiens, et pour la première fois, un problème de succession se pose : « il faut recréer une légitimitém 28 ».

LES FLAVIENS :

C'est finalement le chef de l'armée d'Orient, Vespasien, un Italien, qui devient empereur. Par une loi, il reçoit tous les pouvoirs qu'ont détenus les Julio-Claudiens. Cependant, contrairement à ces derniers, il n'est pas patricien et descend d'une famille de simples notables italiens. Il fonde immédiatement une dynastie, mettant ses deux fils en avant : Titus, qui met fin à la révolte juive que son père combattait avant la guerre civile, et Domitien, présent à Rome lors du règne de Vitellius et qui est salué « César » avant l'arrivée de son père. Ils sont tous deux considérés comme étant protégés des Dieux à l'instar de Vespasien, et la nouvelle famille régnante se légitime, donnant ainsi naissance à la dynastie des Flaviens 29,p 39.

Il rétablit l'ordre et la paix à Rome ainsi que dans les provinces révoltées. Pour asseoir son pouvoir, l'empereur va s'inspirer du modèle augustéen en reprenant les grands thèmes de son règne ainsi qu'en monopolisant les magistratures supérieures. Cependant, le Sénat reste sceptique concernant ses origines, bien qu'appréciant ses décisions politiques. De plus, la famille impériale règne en maître absolu, bien que faisant preuve de bonne volonté et gouvernant avec sagesse. Une opposition se forme et Vespasien réorganise le Sénat à l'avantage des élites italienne, narbonnaise et hispanique, d'où proviendront d'ailleurs les Antoninsp 40.

À l'échelle de l'Empire, il mène une politique entre continuité et innovation. Tout comme ses prédécesseurs, il multiplie les dépenses publiques, notamment le Colisée qu'il entreprend, la reconstruction du Capitole et la création d'un nouveau forum à Rome. Il n'oublie pas les provinces où il prend de très nombreuses décisions. Il ne lésine pas sur l'entretien des frontières et fait bâtir de nouvelles voies romaines 41.

D'autre part, il recourt à de véritables innovations dans le domaine financier. Les biens de la dynastie julio-claudienne sont versés dans le domaine public, l'empereur ordonne de nombreux cens et cadastre pour lutter contre les fraudes et pour que chacun paie son dû. Le trésor, vidé par le règne de Néron et lors de la guerre civile, accumule à nouveau des fondsp 42.

Titus succède à son père sans heurt, tel que c'est prévu, lui qui a joué un grand rôle au côté de Vespasien. Jeune général compétent, il est mis en avant par son père, faisant quasiment office de coempereur, occupant le poste de préfet du prétoire pendant huit années et multipliant les consulats 30,p 43.

Devenu empereur, de nombreux vices rappelant ceux de Néron, apparus lors de sa préfecture, s’effacent devant « les plus rares vertus ». Ce changement radical dans son comportement est suivi par une série de catastrophes qui vont, en deux ans, mettre en relief le caractère exemplaire de l’empereur. Lors de sa mort prématurée, il est salué comme l'un des meilleurs empereurs que Rome ait connu, bon et respectueux. Pour beaucoup, s'il avait vécu plus longtemps, son règne aurait tourné au « néronisme »

Le deuxième fils de Vespasien devient alors à son tour empereur, alors que la succession de Titus n'est pas préparé. Il est reconnu sans problème par les prétoriens le soir même du décès de l'empereur, puis le Sénat, qui ne remettent pas en cause le caractère familial de la fonction impériale. Domitien n'a pas été réellement écarté du pouvoir par son père et son frère pendant leurs règnes, mais il n'a pas un rôle majeur, bien qu'il soit membre de tous les collèges religieux et plusieurs fois consulm 30,p 44.

Contrairement à ses deux prédécesseurs, il ne cache pas ses prétentions au despotisme. Au début du règne Domitien se montre libéral et juste. Il est loué pour son sens de la justice, de la religion, et suit de près la politique initiée par Vespasien, faisant preuve d'une bonne administration de l'Empirep 45.

La conquête de la Bretagne par Agricola se poursuit avec brio et Domitien lance une offensive surprise contre le peuple germain du Rhin le plus puissant à l'époque, les Chattes, qu'il vainc. La présence romaine en Bretagne et en Germanie est sérieusement renforcée. Il abandonne la politique augustéenne des états-clients et préfère l'annexion pure et simplep 46.

Mais très vite la situation se dégrade sur le Danube. Les Daces viennent de s'unir et Domitien intervient en personne avec la garde prétorienne pour les chasser. Finalement, après des revers de généraux romains, Domitien préfère traiter et fait la paix avec le roi dace, Décébale, qui devient un roi client et perçoit des subsidesp 47.

Cependant le naturel inquiet de Domitien, sa tendance à voir des complots partout, sa violence et son autoritarisme assombrissent la fin de son règne. Il connaît une opposition inexpiable dès le début de son règne, et se met à dos les sénateurs, pourtant nommés en majorité par son père. Cela le rend impitoyable, lui qui a toujours écarté du pouvoir réel, ne supporte pas l'opposition, et les procès et les exécutions sommaires se multiplient, à l'instar de la fin de règne de Néron. Il est assassiné en 96 par une conspiration de palaisp 48.

LES PREMIERS ANTONINS (96-161)

Nerva

donne naissance à la dynastie des

Antonins. Cinq empereurs remarquables sur six

choisissent, de leur vivant leur successeur car ils n'ont pas de fils, toutefois

le choix se porte toujours sur de proches parents. Les règnes de

Trajan et de son successeur

Hadrien correspondent à l'apogée de l'Empire

romain.En septembre

96, c’est un sénateur qui monte sur le trône :

Nerva, 65 ans, le

princeps senatus, qui a une carrière

exemplaire et paraît l'antithèse de Domitienm

31. En dépit de ses réalisations politiques, son règne révèle

de nombreuses faiblesses, typiques d’un règne de transition3,p

49. La question de la succession demeure alors ouverte mais une

guerre civile marquant la fin de la dynastie des Flaviens est évitée,

contrairement à la fin de la

dynastie Julio-claudienne. Nerva, dont le

pouvoir est fragilisé par les prétoriens et qui manque de renom militaire,

adopte alors solennellement Trajan le

28 octobre

97

Nerva

donne naissance à la dynastie des

Antonins. Cinq empereurs remarquables sur six

choisissent, de leur vivant leur successeur car ils n'ont pas de fils, toutefois

le choix se porte toujours sur de proches parents. Les règnes de

Trajan et de son successeur

Hadrien correspondent à l'apogée de l'Empire

romain.En septembre

96, c’est un sénateur qui monte sur le trône :

Nerva, 65 ans, le

princeps senatus, qui a une carrière

exemplaire et paraît l'antithèse de Domitienm

31. En dépit de ses réalisations politiques, son règne révèle

de nombreuses faiblesses, typiques d’un règne de transition3,p

49. La question de la succession demeure alors ouverte mais une

guerre civile marquant la fin de la dynastie des Flaviens est évitée,

contrairement à la fin de la

dynastie Julio-claudienne. Nerva, dont le

pouvoir est fragilisé par les prétoriens et qui manque de renom militaire,

adopte alors solennellement Trajan le

28 octobre

97

Trajan est le premier empereur romain issu d'une famille établie dans une province, mais celle-ci est en fait originaire d'Italie et s'est

installée en Bétique en tant que colons. Il est resté dans l’historiographie comme le « meilleur des empereurs romains » (optimus princeps). Après le règne de Domitien, dont les dernières années sont marquées par les persécutions et les exécutions de sénateurs romains, et la fin de la dynastie des Flaviens, le court règne de Nerva et surtout celui de Trajan marquent le fondement de la dynastie dite des « Antonins ».

On considère généralement que c’est sous son règne que l’Empire romain connaît sa plus grande extension avec les conquêtes éphémères de l’Arménie et de la Mésopotamie et celle plus pérenne de la Dacie ainsi qu'avec l'annexion du royaume nabatéen de Pétra qui donne naissance à la province d'Arabie Pétrée. Sa conquête de la Dacie enrichit considérablement l'Empire, la nouvelle province possédant plusieurs mines de métal de grande valeur. Par contre, sa conquête des territoires parthes reste inachevée et en péril à la suite d'une grande révolte judéo-parthe, et il laisse à sa mort une situation économique peu florissante ainsi que la partie orientale de l’Empire exsangue.

En parallèle de cette politique expansionniste, Trajan mène de grands travaux de construction et engage une politique de mesures sociales d'une ampleur inédite. Il est surtout connu pour son vaste programme de construction publique qui a remodelé la ville de Rome et laissé plusieurs monuments durables tels que les thermes, le forum et les marchés de Trajan ainsi que la colonne Trajane. Il renforce aussi le rôle prépondérant de l’Italie dans l’Empire et la romanisation des provinces.

L'empereur Hadrien s'attache à mener une politique plus défensive. Sous son règne, dans plusieurs régions frontières, en Afrique et en Bretagne notamment, des fortifications importantes se développent, souvent appelées limes. Par ailleurs Hadrien s'attèle à améliorer le fonctionnement de l'Empire.

Dans la continuité d'un effort commencé par d'autres empereurs, il s'attache à favoriser l'intégration des provinciaux, notamment par la création de colonies honoraires : alors que le terme colonie désignait le plus souvent l'installation de colons romains, il est désormais un titre honorifique concédé à une cité et qui donne la citoyenneté romaine à tous ses habitants.

Son assassinat en décembre 192 ouvre une crise politique comme à la fin de la dynastie des Julio-Claudiens. La garde prétorienne assassine le nouvel empereur Pertinax et porte au pouvoir Didius Julianus.

C'est finalement le général de l'armée du Danube, l'Africain Septime Sévère qui prend le pouvoir. Il comble de bienfaits l'armée dont il augmente les effectifs et renforce le pouvoir impérial. Les prétoriens qui ont fait et défaits tant d'empereurs sont recrutées parmi les légions du Danube fidèles à Septime Sévère. Il sauve un temps l'Empire de l'anarchie et entame d'importantes réformes politiques, militaires, économiques et sociales. Le brassage culturel qu'apporte l'Empire s'accroît, les religions venues d'Orient deviennent plus populaires dans l'Empire, en particulier le culte de Mithra parmi les militaires. Cet aspect a parfois été exagéré par les historiens qui ont décrit les Sévères comme une dynastie orientale, jugement considérablement relativisé aujourd'hui.

Il nomme ses deux fils Auguste mais à sa mort, Caracalla s'empresse de tuer son jeune frère Geta. Il est connu pour avoir publié en 212, le célèbre édit qui porte son nom donnant à tous les hommes libres de l'Empire la citoyenneté romaine. Il meurt assassiné sur le front parthe sur ordre du préfet du prétoire Macrin qui ne réussit à prendre sa place que peu de temps. Il nomme son propre fils Diaduménien César puis Auguste en 218, mais sont tous deux assassinés.

Le cousin de Caracalla, Élagabal devient ensuite empereur mais tout occupé au culte du dieu du même nom il laisse le gouvernement à sa grand-mère, Julia Maesa.

Il est tué par les prétoriens et son cousin Sévère Alexandre lui succède pour un règne de 13 ans. Après son assassinat, l'Empire sombre dans une période bien plus troublée, traditionnellement qualifiée d'« anarchie militaire », terme cependant impropre car si le pouvoir impérial est parfois divisé, il n'est jamais absent.

Les historiens s'interrogent encore sur les raisons de la crise profonde que traverse l'Empire romain au IIIe siècle. Certaines causes extérieures à l'Empire peuvent l'expliquer. En Orient, l'Empire parthe déliquescent laisse la place à l'Empire Sassanide dans le second quart du IIIe siècle. Cet empire puissant, bien structuré et agressif fait peser une pression constante sur les provinces d'Asie. Au nord-est de l'Europe, les Germains orientaux qui vivent dans les régions de la mer Baltique entament une lente migration vers le Sud et le Sud-Est européen. Ce faisant, ils chassent les autres tribus qui se trouvent sur les territoires qu'ils traversent. Celles-ci cherchent à trouver refuge dans l'Empire romain en espérant y trouver de nouvelles terres et un riche butin4. Leurs incursions mettent en évidence la faiblesse de la stratégie défensive romaine. En effet, les légions sont massées aux frontières. Une fois franchie la région frontière, les barbares peuvent ravager sans presque aucune entrave les provinces. Le dispositif militaire romain, et l'organisation du pouvoir impérial sont aussi très peu adaptés à une guerre simultanée sur deux fronts, en Orient et sur l'ensemble Rhin-Danube.

Les difficultés internes sont dues à l'éloignement de plus en plus grand des militaires prêts à imposer de lourds sacrifices aux civils pour protéger l'Empire des menaces d'invasions et de la classe possédante qui accepte difficilement l'accroissement de ses charges fiscales. Sur le plan politique, cela se traduit par la montée de l'ordre équestre, titulaire des grandes préfectures et de plus en plus présente dans les provinces comme gouverneur à la place de la classe sénatoriale5. De plus à partir de 250, l'Empire romain est touché par des épidémies qui entraînent, au moins régionalement, une dépopulation et une crise économique dont souffrent principalement l'Occident déjà ravagé par les incursions germaniques.

L'état le plus récent de la recherche relativise cependant le caractère général et continu de la crise. Le IIIe siècle est désormais plutôt décrit comme marqués par quelques grandes crises mieux définies du point de vue chronologiques : crise politique en 238, deux graves crises dans les années 250 et 260, la période la plus dure pour le pouvoir impérial. Mais l'accent est désormais aussi mis sur la diversité des situations régionales, le maintien d'une prospérité en Afrique, sur l'existence de période de redressement ou sur les capacités de relèvement et de résistance, induisant plus une période de mutation qu'une crise et un déclin continus.

La période comprise entre 235 et 268 est assez mal connue. Seize empereurs se sont succédé, faits et défaits par le sort des armes. Les empereurs sont créés par un nouveau groupe, l'État-major de l'armée. Il choisit le nouvel empereur, qui est ensuite avalisé par le Sénat. Le rang impérial est devenu, aux yeux des militaires, le grade le plus élevé dans la hiérarchie des officiers. Ainsi Maximin Ier le Thrace est le premier militaire de carrière à devenir empereur par la volonté seule de ses soldats. Il déploie une grande énergie pour sécuriser la frontière face aux Daces et aux Sarmates. Il exige de la classe sénatoriale et des provinces de lourds impôts pour faire face aux dépenses militaires. Cette pression fiscale provoque la révolte des grands propriétaires de la province d'Afrique qui portent officieusement à la tête de l'Empire Gordien Ier, lequel associe au pouvoir son fils Gordien II en 238. Rapidement, ceux-ci obtiennent le ralliement de nombreux gouverneurs et de nobles, à l'instar de Timésithée, mais surtout du Sénat. Ils sont battus par le gouverneur, resté loyal à Maximin, de la province voisine de Maurétanie.

Maximin, ayant eu vent de l'appui accordé par le Sénat aux deux Gordiens, est tué devant Aquilée par les troupes de Pupien, choisi avec Balbin comme nouvel Auguste. En portant deux empereurs à la tête de l'État, les sénateurs cherchent à recréer les conditions de la République, où le rôle du Sénat était plus important et sur laquelle régnait deux Consuls aux pouvoirs égaux. En mai-juin 238, Gordien III, le petit-fils de Gordien Ier devient empereur6. Alors que l'Empire subit sur ses frontières septentrionales des pressions barbares, l'empereur sassanide du moment attaque entre 238 et 242 et à plusieurs reprises des villes et des camps romains basées en Mésopotamie, en Syrie et en Arménie. En 243, Gordien III, accompagné de son beau-père préfet du prétoire et véritable décisionnaire des affaires de l'empire Timésithée, attaque l'Empire sassanide de Shapur Ier. Il périt des suites de ses blessures après la défaite de l'armée romaine marchant sur Ctesiphon. Timésithée étant lui aussi décédé (de maladie), il est remplacé par Philippe l'Arabe qui remplace ensuite Gordien à la tête de l'empire. Contrairement aux dire de certains historiens, la thèse de l'assassinat de Gordien par Philippe (celui-ci ayant remplacé le préfet du prétoire puis l'empereur, tous deux décédés à peu de temps d'intervalle) est aujourd'hui le plus souvent écartée.

Philippe doit éliminer plusieurs concurrents avant d'être tué en affrontant Dèce. Dèce est le premier empereur tué par des barbares, lors de la lourde défaite d'Abrittus face aux Goths en 251. Trébonien Galle et Émilien se succèdent à un rythme rapproché. Ce dernier ne règne que quatre-vingt-huit jours. La légitimité impériale qui reposait sur la victoire est soumise à rude épreuve : la crise militaire encourage les usurpations : les armées cherchant un général efficace et les régions menacées désirant un empereur proche pour les protéger.

Valérien règne associé à son fils Gallien. Celui-ci est le dernier aristocrate à parvenir à l'Empire7. Ils doivent faire face aux incursions des Alamans et des Francs en Gaule et à l'offensive du souverain sassanide Sapor en Syrie. En 260, Valérien est même fait prisonnier par les Perses et finit ses jours comme esclave en Iran. Gallien resté seul empereur parvient à stopper une invasion des Alamans en les battant en Italie du Nord. Il abandonne la Dacie conquise par Trajan qui est devenue trop difficile à défendre et fixe la frontière de l'Empire sur le Danube. Mais il doit faire face à de nombreuses usurpations, celle de Macrien et de Quiétus en Orient, de Régalien en Pannonie et de Postume en Gaule qui proclame l'Empire des Gaules.Les successeurs de Gallien sont tous des militaires à qui l'armée a donné une grande rigueur et la foi en l'éternité de l'Empire romain. L'Empire est devenu militaire. À partir de réformes entamées sous Gallien — exclusion des sénateurs du commandement militaire — les empereurs illyriens font face à la crise et réorganisent la défense de l'Empire. Aurélien réunifie l'Empire en mettant un terme aux sécessions palmyrénienne et gauloise et fortifie Rome.